ひとしきり雨の雫や花冷やし

花冷えの雨だった。

はっきりしない天気だったが、明日に延ばせば休日で長谷寺は混んでしまうのをおそれて出かけてみた。

しかし、途中から雨に追いかけられるように降られるし、行く手の雲行きもおかしい。

着いた頃には本降りで、ようやく開いたばかりの花冷やしの雨となってしまった。

本堂の十一面観音さん、本長谷寺、五重塔と順に巡ったあと、二本(ふたもと)の杉があるというので雨で滑りやすくなった石畳の道を注意深く降りてみた。ここはメインの登廊から100メートルほど外れたところにあり、今の山門が完成するまではここら辺りが本堂への登り口であったのかもしれない。

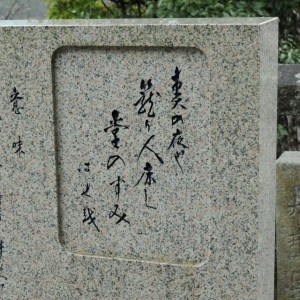

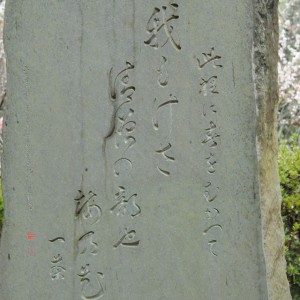

登廊をあがったところに芭蕉や一茶の句碑もあったりして。

他に紀貫之の歌碑「人はいさ 心も知らず 故里は 花ぞ昔の 香ににほひける」、高浜虚子の句碑「花の寺 末寺一念 三千寺」があるらしいのだが、それはまた次回の楽しみにとっておこう。なにしろ花のお寺として次は牡丹が有名なのだから。

雨に煙る長谷寺、いい俳句ですよ。写真もありきたりじゃなくて素晴らしいです。

もう書きたいこといっぱいあり過ぎて整理できないくらいです。それに今日は久しぶり好天の土曜日で朝からテニスをして、それと今日はNYから孫が一時帰国してくるので今から成田空港へ迎えに行きます。時間なくて、ちょっとだけ。後はまた牡丹の時にでも。。。

①玉鬘の歌碑があるんですね。京都には夕顔の墓があるし、ほんと物語のヒロインと思えませんよね。これは玉鬘を探し求めていた右近が長谷観音の霊験のおかげで17年経ってやっと巡りあえたことを感謝しての歌ですね。椿市でのこの出会い、名場面の一つでハリウッド映画なら観客から拍手が送られるところです。

玉鬘は傍系の話の主人公なので100分de名著では取り上げられませんが、紫の上と並ぶいい女で紫式部は相当愛着を持って書き込んでいるヒロインだと思います。

②「二本の杉」、初瀬川のところにあるとして古来詠みこまれている杉で、源氏物語には上記玉鬘の所ともう一か所、宇治十帖のヒロイン浮舟が詠む歌の中に出てきます。長谷に行こうと誘われた浮舟が「私は遠慮します」って断る場面です(意味があるのですが)。

はかなくて世にふる川のうき瀬にはたづねもゆかじ二本の杉(浮舟「手習」)

③紀貫之の歌、百人一首NO.35です。初瀬参りの時と詞書がある歌ですね。

芭蕉も一茶もですか、、長谷観音の霊験すごかったんでしょうね。。では。。

長谷寺は平安貴族の間で広まっていた観音ブームもあって随分賑わったようですね。京から3,4日の行程だったそうですがいろんな人が来たようです。

源氏ゆかりの杉は、今は山門から100メートルほど離れたところにあってあまり人も訪れないようですが、ここは三茶さんのためにも写真に納めなければと寄ってみたもの。歌碑ではなくて謡曲「玉鬘」についての札が立っていました。

初瀬の山の斜面に堂塔が配置されてるわけですが、これが湾曲した円形劇場のような地形で、ちょっと他には見ないような雄大なパワースポット的構成に感動ものです。レイアウトそのものが美しいのです。

このあたりは昔から隠国(こもりく)といわれる地域であり、おおいに宿るものがあるような気配を感じました。万葉集巻頭を飾った雄略、その四代あとの武烈の宮もこの近くにあったようで、これからも時間をかけて歩きたい地区でもあります。

そうか、「玉鬘」の立て札は謡曲でしたか。源氏物語を題材とする謡曲いっぱいあるし、他にも色んなジャンルで日々新しいものが生み出されてるのはすごいことだと思います。そういう意味で大和和紀の「あさきゆめみし」は現代を代表する作品だと思っています。。

長谷寺と言えば牡丹、このような句碑が有るとは知りませんでした。

水の波紋がよく撮れていますね。

今日は忙しい一日でした。

午後から市の美術館へ田渕俊夫展「いのちの煌めき」を観に行ってきました。

魅力的な線、色彩の美しさに酔いしれました。

初期の作品から充実期、水墨、障壁、絵巻、震災後の最新作に至るまでを、たっぷり味わってきました。

田渕氏は長年当地の芸大の教員を務められたので、身近な題材の作品も多くあり興味をそそられました。

特に植物画の命の連鎖は見ごたえがありました。

枯れてもなお蘇生する生命の強靭さには圧倒される思いです。

初日だった為、講演も有り作品の一つ一つをユーモアとエピソードを交えながら解説してくださり氏の信念も伝わるとても良い内容で楽しい時間を過ごしました。

図録を買ったらサインもして下さり感激でした。

この田渕氏の企画展、県内、二か所の美術館で同時開催です。

いただいた冊子によると、春は牡丹が有名ですが、夏は紫陽花、秋は紅葉と一年を通していろいろな花が楽しめるようです。R165線沿いですから、ご実家からは一直線ではないでしょうか。

キヨノリさんへ

美術館から急ぎ帰り、ラジオの「平家物語を読み解く」を聴きました。

加賀美アナウンサーの読みはさすがでした。

角度を変えた多様な平家を学べるのが面白いです。

平家物語は成長文学だと言われた講師の話になるほど~と。

今後が楽しみです。

ところでわが故郷の実家の近くには「平家塚」があるのですよ。

平維盛の嫡男六代君が住みついたという伝説もあり、九代~十一代や家盛の御前の墓が残されています。

昔から平家落人の里だとは聞いていましたが。

NHK大河にちなんだ地域興しで、平家ゆかりの地として幟を立てて宣伝しております。

また夕べの「芭蕉はいつから芭蕉になったか」も新鮮でした。

源氏、平家 芭蕉と週三回、忙しい~

「絢爛たる暗号」の謎解きも面白そうですし、「万葉の旅」も掛け持ちで読みかけですが、私にとっては故郷にちなんだすごい発見がありました。

キヨノリさんじゃないけど書きたいことは山ほどありますが又後ほど聞いてくださいね。

「平家物語」聴きました。あのちょっとうら悲しいオープニングテーマが懐かしかったです。おっしゃるように歴史学者による読み解きとかで、ちょっと違った観点からの話が聴けるのではと期待しています。

加賀美アナには抜粋だけでなく源氏も平家も全文朗読して欲しいですね。すごい文化遺産になると思うんですけどね。。

芭蕉のやつは講師の先生が独特で面白いですね。内容的には本で読めば5分くらいかもしれないけど、ああやってアクセントつけて話してもらうのもいいかなと思っています。