下萌や三時限目の始まりぬ

河川敷を歩いていたら予鈴?が聞こえてきた。

小学校と中学校が隣り合ってるのでどちらからかは分からないが、どうやら学校の予鈴らしい。この予鈴というのはどこでもたいていはあのビッグベンを模したメロディなのだが、ここでもやはりそうだ。

ここんところ雨や雪がよく降るので河川敷の足元はおぼつかないが、姫踊り子草、仏の座、紫鷺苔などはすでに花芽を膨らませている。

めざせ5000句。1年365句として15年。。。

下萌や三時限目の始まりぬ

河川敷を歩いていたら予鈴?が聞こえてきた。

小学校と中学校が隣り合ってるのでどちらからかは分からないが、どうやら学校の予鈴らしい。この予鈴というのはどこでもたいていはあのビッグベンを模したメロディなのだが、ここでもやはりそうだ。

ここんところ雨や雪がよく降るので河川敷の足元はおぼつかないが、姫踊り子草、仏の座、紫鷺苔などはすでに花芽を膨らませている。

あずまやの灰皿なりや春火鉢

推敲して、

古寺や灰皿とせし春火鉢

の方がよいか。

秋篠寺は不思議な寺だ。

国宝、重文があるというのに境内で喫煙ができるのだ。国宝の本堂の正面の四阿は小休止できるように腰掛けがあるのだが、あろうことか据え付けてある火鉢には火がなく実態は灰皿なのだ。中を覗くと吸い殻が灰の中に突っ込んであった。

薄氷や浄財供はる行者堂

お寺や神社には水場がつきものである。

また、水場というのは大抵大きな屋根がかかっていたり、あるいは自然を利用した地形で水が湧き出すようになっていたりして陽光がさんさんと注ぐような場所ではないのが普通である。今日1周忌を迎えたほだかの回向をお願いしている寺も山の陰にあって池の氷は未だ完全に解けてはいない。

今日は雨水。終日冷たい雨が降り止まない。

山容をくきり見せもし春の雪

去年もそうだったが、今年も2月に入ってからが寒い。

昨日書いたように、ここ数日の寒さで大和の奥山の白さが一層増したおかげで、手前の低くて黒い山とのコントラストが際立ち遠近感がはっきり見て取れるようになったばかりでなく、積雪によって陰影が濃くなった奥山の形までもが明瞭になった。

とくに印象深いのは吉野方面の山々で、奥にあるのが大天井ヶ岳(1,439m)、右(西)の方に孤立峰のように見えるのが伯母子岳(1,344m)ではないかと思えるのだが。山に詳しい人がいたら聞いてみたいものだ。

追)その後地図などで調べたが、伯母子岳なら葛城、金剛の陰になって家からは見えないはずと分かる。となると、もう少し東に位置し孤立峰のように見える山とは?天和山、滝山あたりだろうか?

春寒や樹勢弱りしご神木

葛城、御所をぐるっとドライブしてきた。

竹内街道沿いのペット霊園で愛猫の一周忌を済ませてから国道165号線交差点まで戻り、ちょうど葛城山の麓をいくような感じでそのまま南下していくとやがて葛城を過ぎ御所市に達する。目的地は雄略天皇とのエピソードで有名な神様が祀られている葛城一言主神社。神様なのに、葛城から吉野に架ける岩橋工事の働きが悪いといって役行者に罰せられたというちょっと人間くさいのが面白い。母の喪中でもあるのでお詣りはしないが、樹齢1,200年といわれる乳銀杏と言われる大銀杏がどんなものか見たかったのだ。

なるほど、これが名の通り「垂乳根」だと思われる、直径10センチ、長さ30センチくらいの気根のようなものが何本も垂れ下がっている。調査ではご神木の芯の部分が相当痛んでいて治療が行われているそうだが、見た目にも痛々しい。鎌倉八幡宮のもそうだったが、いくら長寿とはいえ生き物は生き物である。いつかは倒壊する。それまでには秋の黄葉を目に焼き付けておく必要がありそうだ。

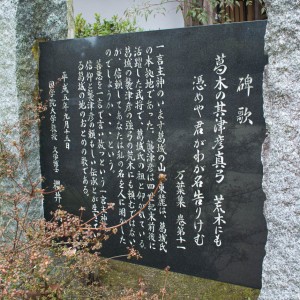

葛城氏の祖といわれる葛城襲津彦。その伝説の弓にかけて乙女のこころを詠んだ歌(万葉集 巻11-2639)。その歌碑が神社境内にあった。

せっかくここまできたので、車はさらに南下して高鴨神社まで。南へ行けば行くほどなぜか道路はどんどん高度を上げてゆく。右の葛城、金剛の山がすぐそばに迫ってくるような迫力満点な道で、しかも棚田か段々畑なのか、ずっと山頂の方に向かって広がっている。

弥生後期には既に人が生活を営んでいたという案内板もあり、ほかに適した土地もあろうになぜこんな高地に人が住んだのか首をかしげるばかりである。神武がこの辺りを平らげたとき土蜘蛛と呼ばれる人たちがいて穴に住んでいたという伝説があるが、これだけ起伏に富んだ土地ならば穴居に適した洞窟がかしこにあってもおかしくはないと思われた。

左に目を転じると吉野から大峰にかけて、そして多武峰の向こう音羽の山々がきれいに雪化粧しているのがよく見える。ここ2,3日のあいだにまた雪が降ったようだ。このあたり、高度の関係もあるのか、金剛の山裾のせいか、寒い,寒い。

下の方を走る24号線に出て帰ることにした。次回は暖かくなってきたら、さらにこの先へ、眼下に見える山の先、つらつら椿の五条巨勢まで足を伸ばしてみようかな。

淡雪や明日を疑ふこともなく

夜来の雨が10時頃から雪に変わった。

といっても、降り積もるようなものではなく地面に落ちた途端に染みいるように消えていく、いわゆる淡雪なのだが。この春雪の光景をしばらく窓越しに見るともなく眺めていたら、随分昔のことなどが脳裏に浮かんでくるのだった。

雪の記憶といえばスキー場の大雪や、東北や信州の温泉場での積雪、そこへ至るまでの踏み固められた雪道などがあるのだが、都会あるいは雪のない地域にいながらにして見る春先の雪には殊の外思い入れ深いものがある。それは、期末試験で当てにしていた人が大雪で来られなくなってその科目を落としてしまった苦い記憶などもあるのだが、いよいよ卒業を前にして新しい世界に踏み出そうという期待に胸膨らませた日々に重なる季節の意味合いの方が強いからである。

あれから40数年、雪に降り込められた今日はいくつかの本を静かに読んでいる。

手入れなき梅の蕾もほぐれけり

ようやく梅が開いたのを見た。

いつもの散歩道、人の手もしばらく入ってないような細い枝が伸び放題の梅があるのだが、昨日通りかかったら窮屈そうな枝振りにかかわらず開花し始めているのを見た。遅かった梅だがようようかしこで楽しませてくれそうだ。

我が家のはまだちょっと早いようだが。